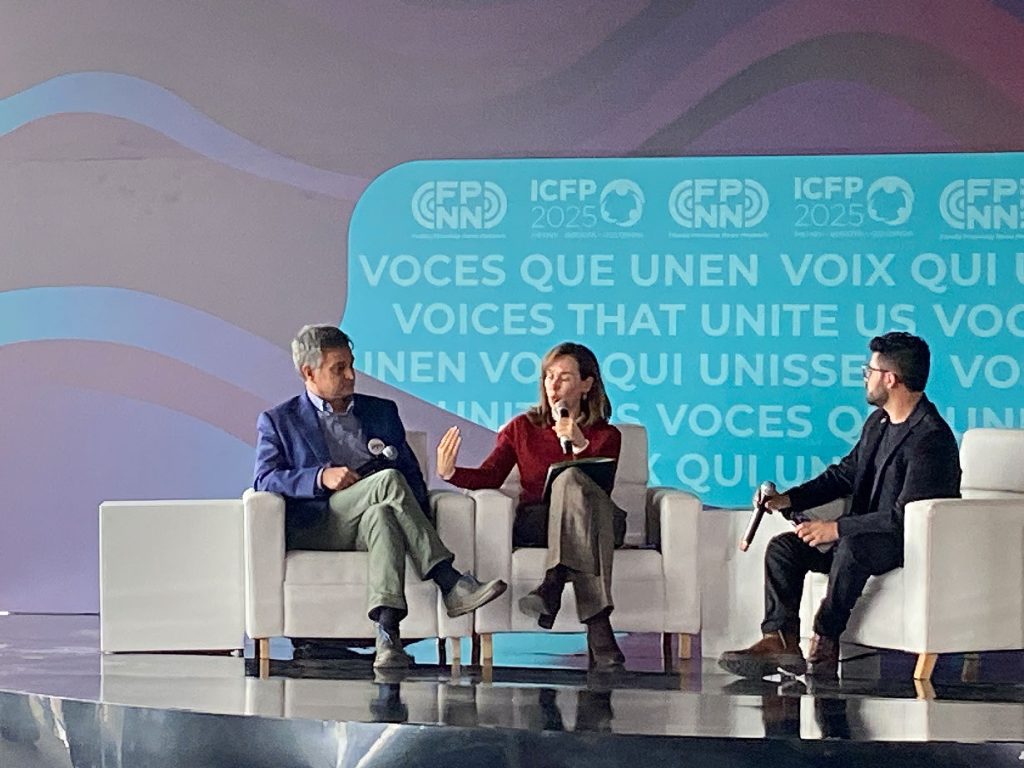

国際家族計画会議(ICFP; International Conference on Family Planning)は、家族計画そして性と生殖に関する健康と権利(SRHR:セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)をテーマに、世界中から研究者・政策立案者・支援団体・若者らが集まる国際会議です。2009年にウガンダの首都カンパラで始まり、その後も約2年ごとにセネガル(2011)、エチオピア(2013)、インドネシア(2016)、ルワンダ(2018)、タイ(2022)で開催されてきました。

第7回となる今年は、初のラテンアメリカ・カリブ海地域の開催で、2025年11月1日から6日まで、コロンビアの首都ボゴタで128カ国から約3,500人を集めて開かれました。SRHRに関する世界で最も重要な会議のひとつとされるICPF。今回参加したジョイセフのシニア・アドボカシー・アドバイザーの斎藤文栄に、会議の詳細を聞きました。

「家族計画」をテーマとした国際会議。この会議の開催目的はなんですか?

国際家族計画会議は、単なる一過性の会議ではありません。家族計画(避妊、妊娠・出産ケア、若年者の生殖保健など)、そのほかSRHRをすべての人のために進めていくグローバルなコミュニティを形成し、ムーブメントを起こすという非常に野心的な取り組みです。国境を越えて、政策・プログラム・研究・アドボカシー(提言)を結びつける役割を担ってきました。

今回のテーマは、「行動による公平性:すべての人々の性と生殖に関する健康と権利の推進」。会議を通じて世界を変える動きにつなげることを目指しています。

この会議に集まる人たちは?

WHO(世界保健機関)やUNFPA(国連人口基金)のような国連や国際機関、各国政府(特に保健省)、国際的な研究機関やジョイセフのようなNGO、活動家、医療関係者、研究者など、多様な人たちが参加していました。

地元コロンビアからの参加者も多かったのですが、意外にも一番参加が多かったのは米国からでした(500人以上)。米国のSRHRが危機的な状況にあることを物語っていると言えるでしょう。開会式で私の隣に座ったのは、米国国際開発局(USAID)で家族計画のアドバイザーをしていたという男性です。トランプ政権になって、それまで米国が推し進めてきた対外援助が一時停止、USAIDは事実上解体して職を失ってしまったけれども、今後自分に何ができるか模索するために会議に来たと語っていました。

アフリカからの参加も多く、ナイジェリアからは200人以上、ケニア、ウガンダからもそれぞれ100人以上が参加していました。アフリカは政府関係者も多い印象でした。インド、パキスタンなど南アジア地域からの参加も多く、まさに世界的な広がりを持つ会議でした。会議に行くバスの中では、IPPFマラウイ(Family Planning Association of Malawi)の人からも話を聞くことができました。彼は「USAIDの資金がなくなったので、130人いたフルタイムスタッフが80人になった」と、団体の活動への影響の大きさを語っていました。

この会議に参加した理由を教えてください

私(斎藤文栄)は、過去にインドネシアで開催された第4回(2016年)に続き、今回が2回目の参加となります。今回は保守化する世界情勢の中で、家族計画を含めたSRHRや海外援助の動向を知るために参加してきました。気候変動のSRHRへの影響など、最新の課題についての情報収集も兼ねています。

ネットワーキングも目的の一つです。久しぶりに会った人、会場でたまたま隣になった人、そして日本から参加している人達と楽しく交流してきました。SRHRの領域で活動している人たちばかりですので、話をするだけで刺激を受けます。日本では忙しくてなかなか話をする機会が持てなくても、こういう会議に来ると一緒にご飯を食べたりしてじっくりと話を聞くことができます。海外の人たちとも、話しているうちに一緒にこれをやろう!あれをやろう!という話が生まれてくるのが国際会議の醍醐味のひとつだと思います。

会議ではどんなことが話されていましたか?

3日間の正式な日程の2日前から、ユース会議や事前会合など様々なセッションが開催されました。朝7時(!)から始まるセッションもあったり(コロンビアでは学校(大学も含め)が朝7時、時には6時半から始まるそうです)、朝から夜まで同時に10個以上のセッションが行われただけでなく、合間にポスター発表があったりと、参加者としても息をつく暇もありません。あまりのセッションの数の多さに、既に2日で頭の中も飽和状態になりました。日本から来た人たちは時差ボケと闘いながらの参加でした。

SRHRの分野は、いかに資金を集めるかという点がいつも課題となっているのですが、私が以前に参加した10年前と比べると、その深刻さが前回の比ではないと感じました。紛争や災害への人道支援が多くなる中で、従来の開発課題に資金が集まりにくくなっています。それは今回、多くのセッションが開かれた気候変動とSRHRの文脈においても同様で、「人道支援と開発の垣根を超えた取り組みが必要だ」と専門家は訴えています。

また、会議を支配していたのは、従来、グローバル・ヘルスをリードしてきたUSAIDの不在をどう埋めていくのかという議論です。特に米国が拠出してきた避妊具・薬などのリプロダクティブ・ヘルス関連用品の供給(参照 「速報: 米国の医療物資廃棄指示により、アフリカの140万人以上の女性と女児が避妊具(薬)の提供を断たれる」)IPPF)を誰が(どの国が)肩代わりしていくのか、そのためにはどのような戦略が必要なのかなど、真剣に議論されていました。

特にインパクトがあった内容を教えてください

- ① セルフケア

- コロナ下で進んだ医療の「セルフケア」をテーマにしたセッションでは、ウガンダの先進的な取り組みが紹介されました。セルフケアとは、WHOの定義によれば「医療従事者や介護従事者の支援の有無にかかわらず、個人や家族、地域社会が、自らの健康を促進・維持し、病気を予防し、病気に対処する能力のこと」です(WHO協会ウェブサイトより引用)。例えば、コンドームも望まない妊娠やHIV・性感染症を予防することができるセルフケア介入策と考えられています。ウガンダでは、このセルフケアに関する国レベルのガイドラインが既に策定されていることを、保健省の医師が発表していました。そして、ケニアがその動きに続こうとしていること、政府だけではなく民間レベルにおいても、アフガニスタンやネパールで家族計画や中絶のセルフケア介入が行われていることが紹介されていました。

WHOは2022年に健康とウェルビーイングのためのセルフケア・ガイドラインを改定しています。このセルフケアについて、ジョイセフはWHOの専門家をを招いて勉強会を開催したこともありましたが、国際社会の進んだ取り組みに、もっとセルフケアについて勉強していく必要性を感じました。

- ② 人口政策

- 人口政策に関するセッションでは、出生奨励主義(Pronatalism)を促進する動きが社会の中で存在感を増すなか、少子化対策においても「人権を基盤とした政策が重要であること」や、課題となっている社会的な障害を取り除くことこそ必要だという意見が、WHOやUNFPAのパネリストから強く主張されていました。また、このパネルディスカッションの中で、ケアの社会化が改めて問われていたのが印象的でした。米州人権裁判所では、つい最近(2025年8月)、ケアに関する権利が人権であるとの画期的判決が出たそうです。(参考:ビジネスと人権リソースセンター)この判決では、ケアに対する国家の責任の枠組みも提示しています。ケア問題が少子化と切り離せない課題であるとの指摘に、少子化政策においては、単に人口政策だけを見るのではなく、社会政策を広く考えていく必要があると感じました。

- ③ ラストマイル

- このほかにも、包括的性教育(CSE)や気候変動のセッション、会議前に2日間にわたって行われたユースセッション、また、ポスターセッションも開催されました。テーマが『公平性』ということもあり、ラストマイル(支援が最も届きにくい人たち)にどう届けるかという視点からの発表が多くありました。バングラデシュの女性受刑者のSRHRと刑務所を出てからの支援のあり方や、ナイジェリアの都市部と農村部を比較した結果、女性のSRHRアクセスの議論への男性参加率が農村の方が高かったという研究結果など、海外および日本でSRHRプロジェクトを遂行する上で示唆に富む情報が多くありました。

日本の国際協力NGOジョイセフができること、期待されていることはありますか?

米国が海外でSRHRを支援する資金を削減する中、かつてODA世界第一位だった日本に対する期待が今までになく高まっています。米国に追随する形で、英国やドイツ、フランスなどの欧州諸国もODAを削減する中、こうした皺寄せはもっとも手が届きにくい人々への影響となって現れます。

ジョイセフが国際協力パートナーを務める国際家族計画連盟(IPPF)の会合にも参加しました。IPPFは、この困難な時代において、改めて公平性や正義を大切にしSRHRを推進していく決意を示すため、ファイヤーレッドと呼ばれる色を基調にした新しいロゴを、今回の会議に合わせて発表しました。これは、嵐の中にあっても火を灯し続けることを表しているそうです。やリ方は色々とあると思いますが、この覚悟こそが、現場でSRHRに取り組む団体に共有していることです。

ジョイセフも、ジョイセフなりのやり方で、困難な時代にいかに多くの人にSRHRが届くようにできるのか、今まで以上の熱量で取り組みを進めていくことが重要だと思っています。

語り手:斎藤文栄 (ジョイセフ・シニア・アドボカシー・アドバイザー)

- Author

JOICFP

ジョイセフは、すべての人びとが、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利:SRH/R)をはじめ、自らの健康を享受し、尊厳と平等のもとに自己実現できる世界をめざします

アフガニスタンってどんなところ?

アフガニスタンってどんなところ? アフリカの経済成長と人間の安全保障実現のカギはSRHR【TICAD9 サイドイベント開催レポート】

アフリカの経済成長と人間の安全保障実現のカギはSRHR【TICAD9 サイドイベント開催レポート】 「高齢の女性は子どもが産めない」発言における3つの問題点 ー参議院議員選挙2025ー

「高齢の女性は子どもが産めない」発言における3つの問題点 ー参議院議員選挙2025ー