国際協力NGOジョイセフでは、4回目となる「性と恋愛」意識調査を実施いたしました。日本社会の現状について、今回の調査結果から見えてきたことを以下に共有いたします。

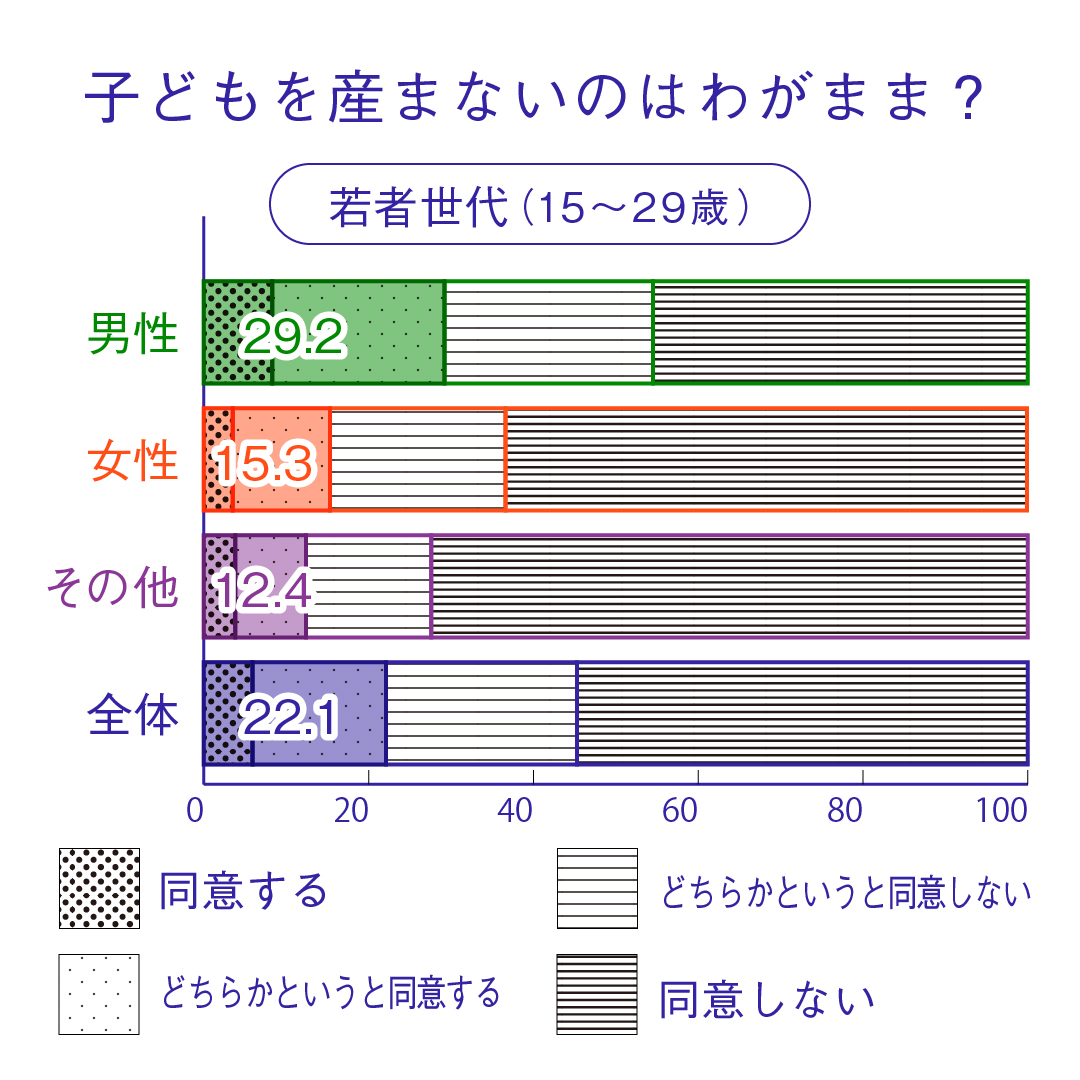

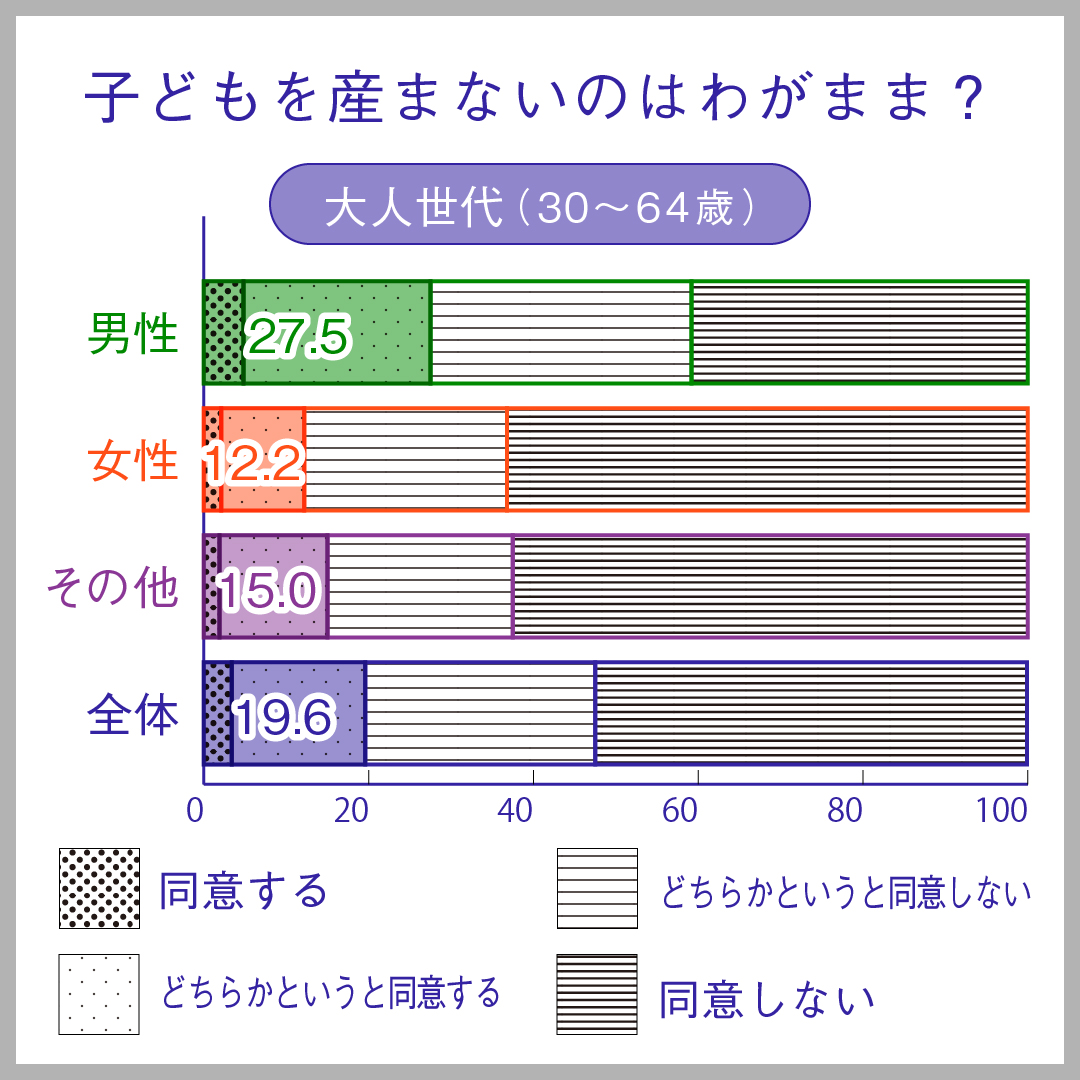

1.出産に対する社会的圧力の男女差

今回の調査結果によると、「子どもを産めるのに産まないのは、わがままだと思う」という設問に同意した割合は、29歳以下の若者で男性30%、女性15%、30~64歳の大人世代で男性28%、女性12%となり、両世代で男性が女性を2倍以上上回りました。この結果から、日本社会には依然として「産むべき」という社会的圧力が存在し、特に男性にその傾向が強いことが分かりました。

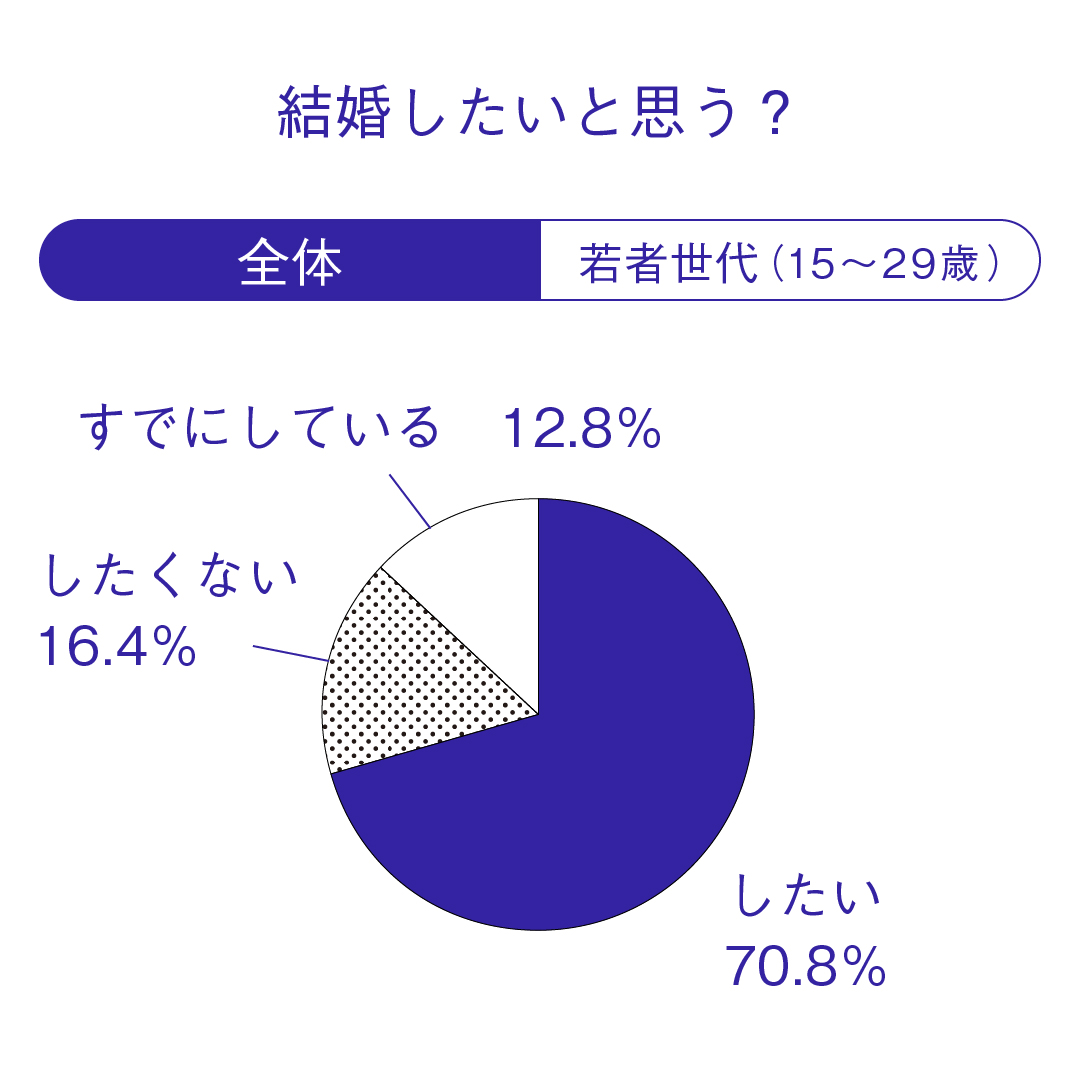

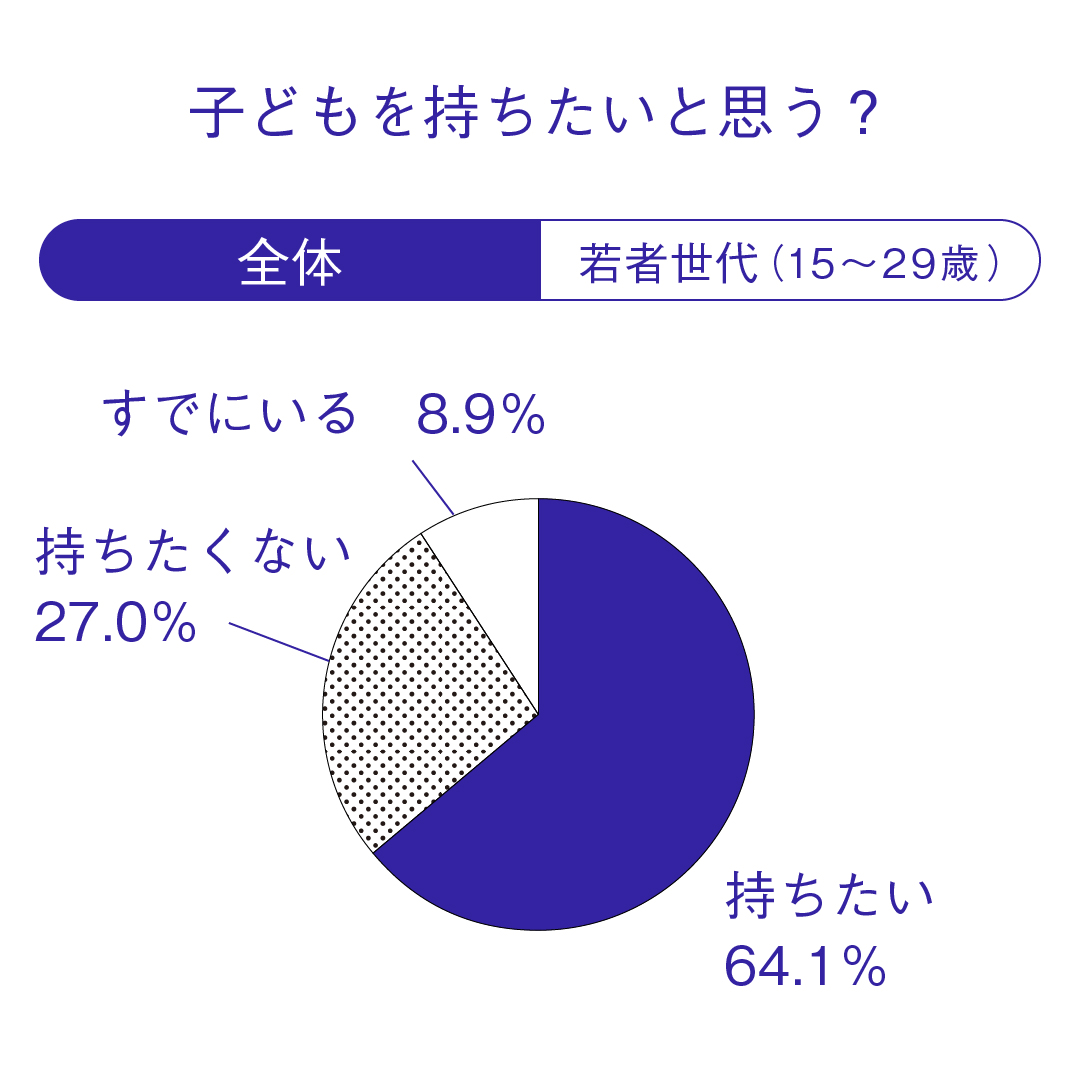

2.希望と現実を阻む経済的要因

若者世代の70.8%が結婚を希望し、64.1%が子どもを持ちたいと回答している一方で、結婚したいのにしていない理由、子どもを持ちたくない理由の第一位はともに「経済的不安」でした(結婚:35.1%、子ども:41.0%)。大人世代でも同様の傾向が見られ(36.4%、37.3%)、個人の希望を実現できる社会環境の整備が急務であることが浮き彫りになりました。

実際に、共働きで経済的に安定している世帯ほど子どもを多く持つ傾向があることも判明しており、女性の就労継続と経済的安定が、安心して子どもを持てる重要な条件となっていることが確認されました。

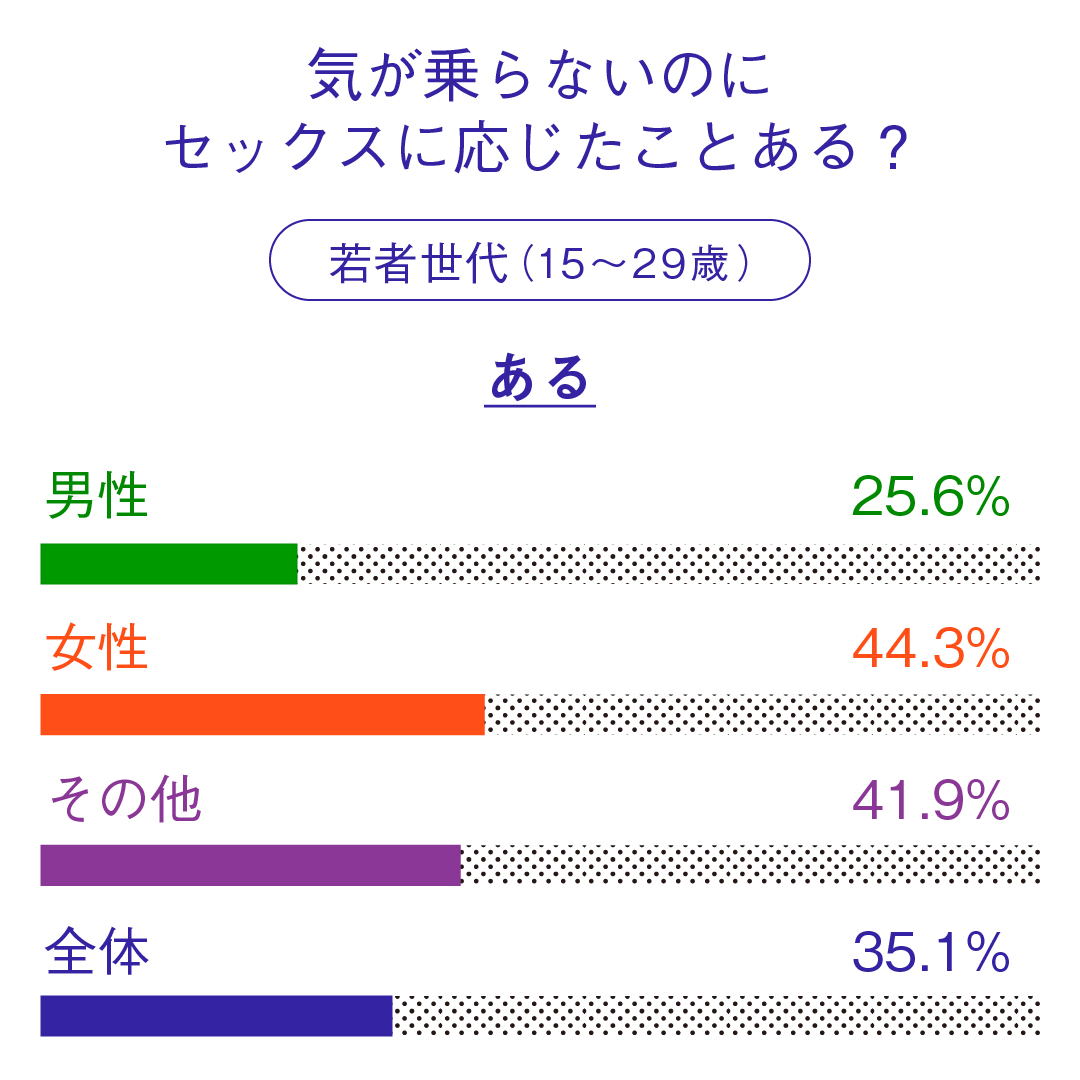

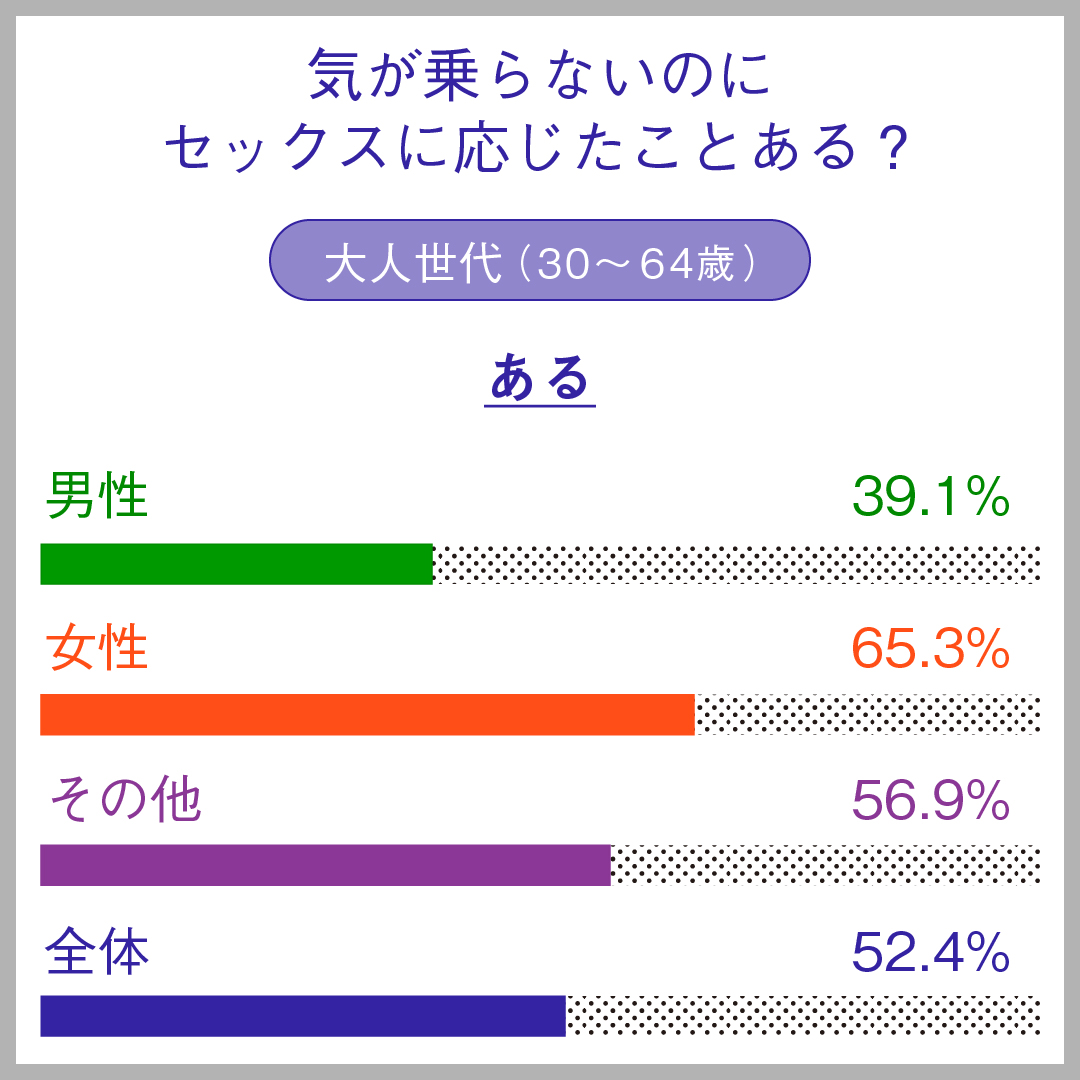

3.性的同意における課題

気が乗らないセックスに応じた経験について、若者全体の35.1%、大人全体の52.4%が「ある」と回答しました。2019年から4回連続で男性より女性の方がその経験の割合が高く、今回も1.7倍も高い結果となりました。特に既婚女性では若者65.4%、大人67.2%と高い割合を示し、性別・年代・結婚状況が複合的に影響していることが示唆されました。この結果は、性的同意に関する理解の不足と、パートナー間のコミュニケーション課題に加えて、男性が主導的な役割を担い、女性が従属的な立場になるというようなジェンダー規範が根強く関係していることが考えられます。このような「男性はこうあるべき、女性はこうあるべき」という固定的な性役割の期待が、女性が自分の意思を表明しにくい状況や、男性が相手の意思を確認する習慣を阻害する要因となっている可能性があります。

4.性の健康相談におけるジェンダー格差

婦人科・泌尿器科系の悩みについて、2025年の調査でも男性の51.9%(若者45.8%、大人60.8%)が「相談する相手が誰もいない」と回答しました。医療従事者への相談率は2021年時から増えたものの(若者男性6.5%→10.6%、大人女性22.1%→31.6%など)、依然として男性の方が相談相手を持たず、医療従事者への相談率も低い状況が続いています。

女性の場合、若者は母親(26.1%)、大人世代は医療従事者が主な相談相手となっており、ここには日本のジェンダー格差が現れています。

「男は泣くな」「男は強くあれ」といったジェンダーバイアスやステレオタイプが根強く存在する日本社会において、男性は誰にも相談できず、一人で悩みを抱え込んでしまう人が多いのではないかと推測されます。このような社会的な圧力が、男性の健康相談行動を阻害している可能性があります。

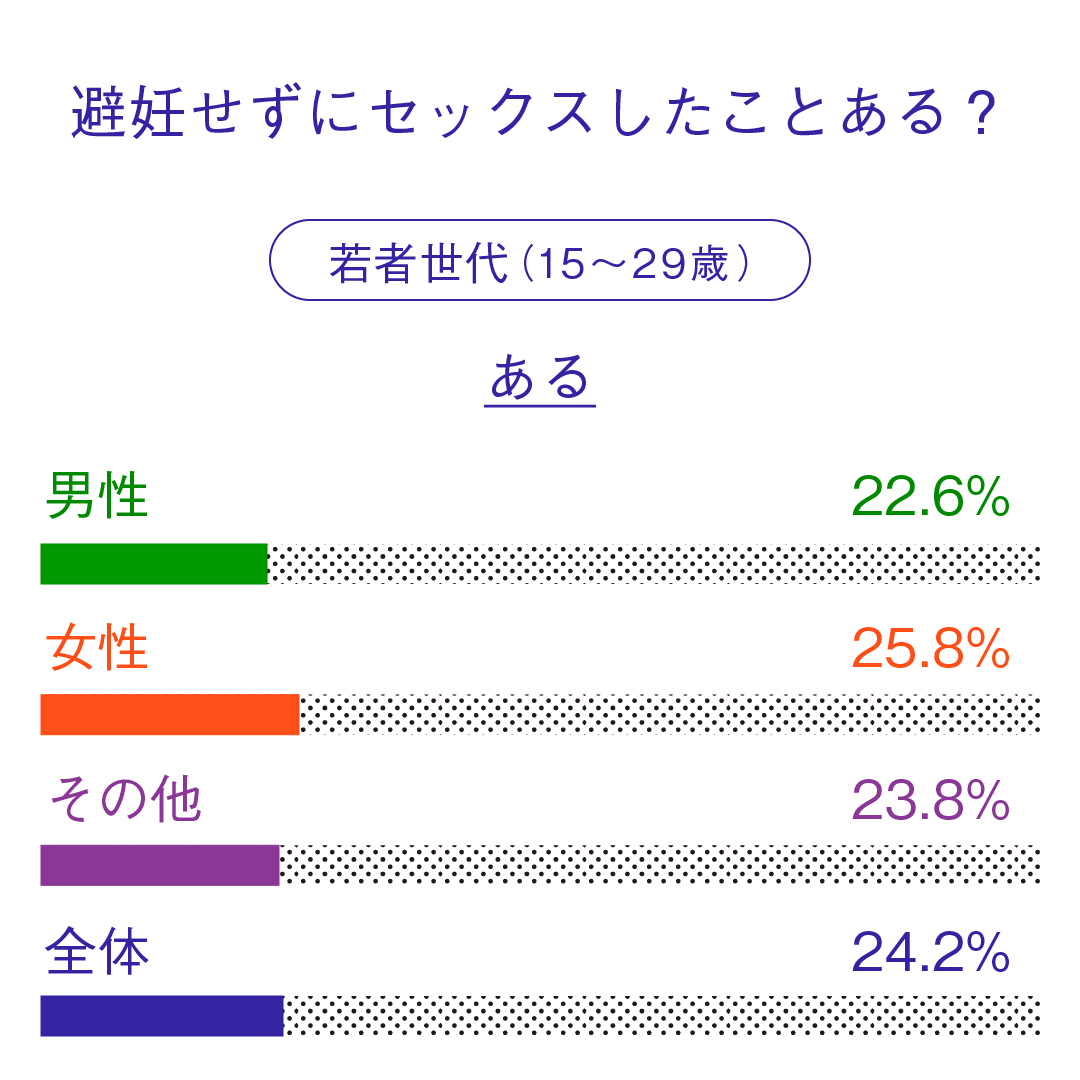

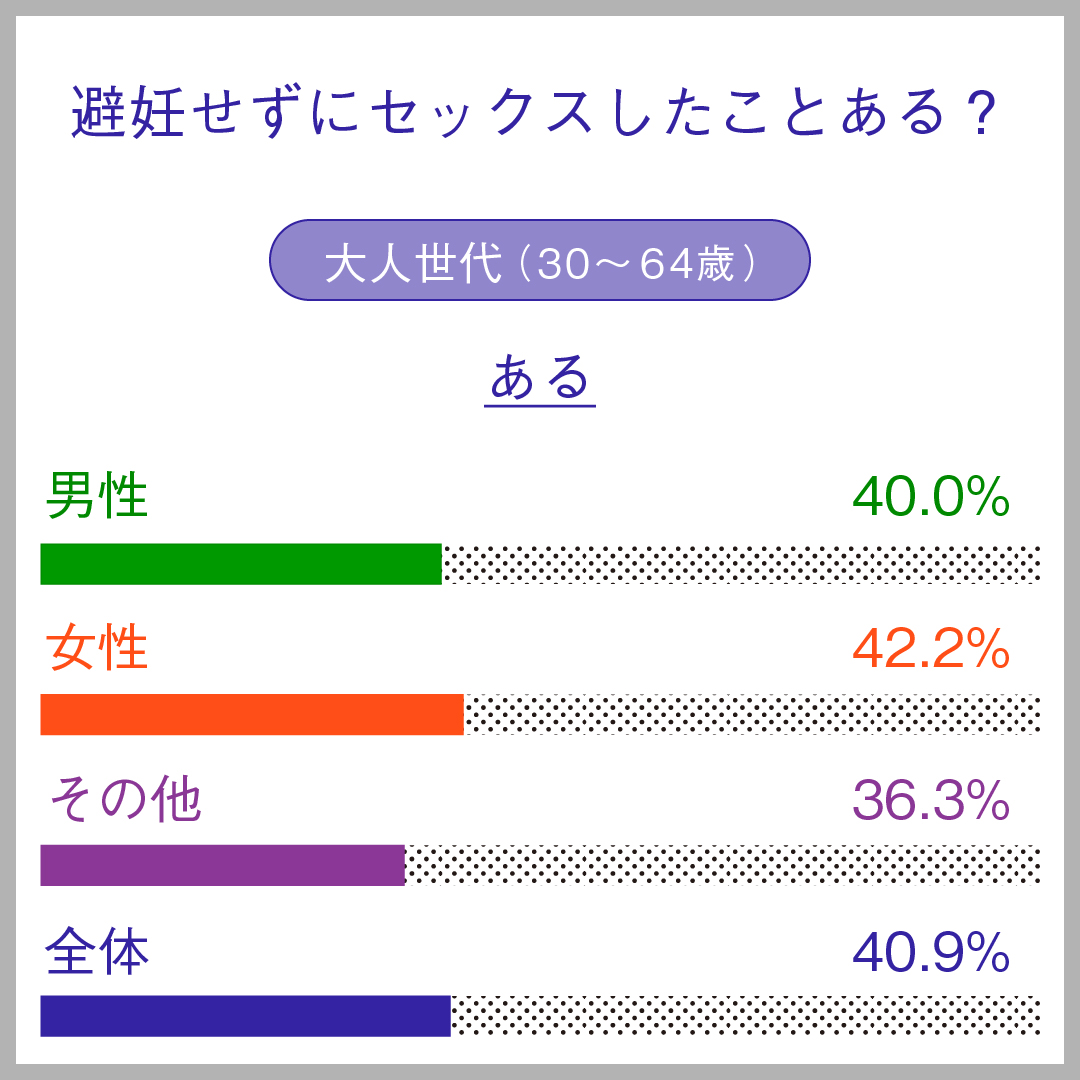

5.避妊行動に見る男女の意識差

妊娠を望まないセックスで「避妊しなかった経験」について、若者の24.2%、大人の40.9%が「ある」と回答しました。その理由は男女で大きく異なり、未婚大人女性では「相手に言いづらい/言われなかった」(30.4%)や「避妊したいと言ったが、相手がしてくれなかった」(23.3%)が上位を占める一方、未婚大人男性では「避妊なしでも大丈夫だと思った」(38.5%)や「快感が損なわれる」(29.6%)が主な理由となっています。

この結果は、男性が自分の気持ちを優先する傾向がある一方で、女性が自分の希望や気持ちを相手に伝えづらい状況にあることを明確に示しています。

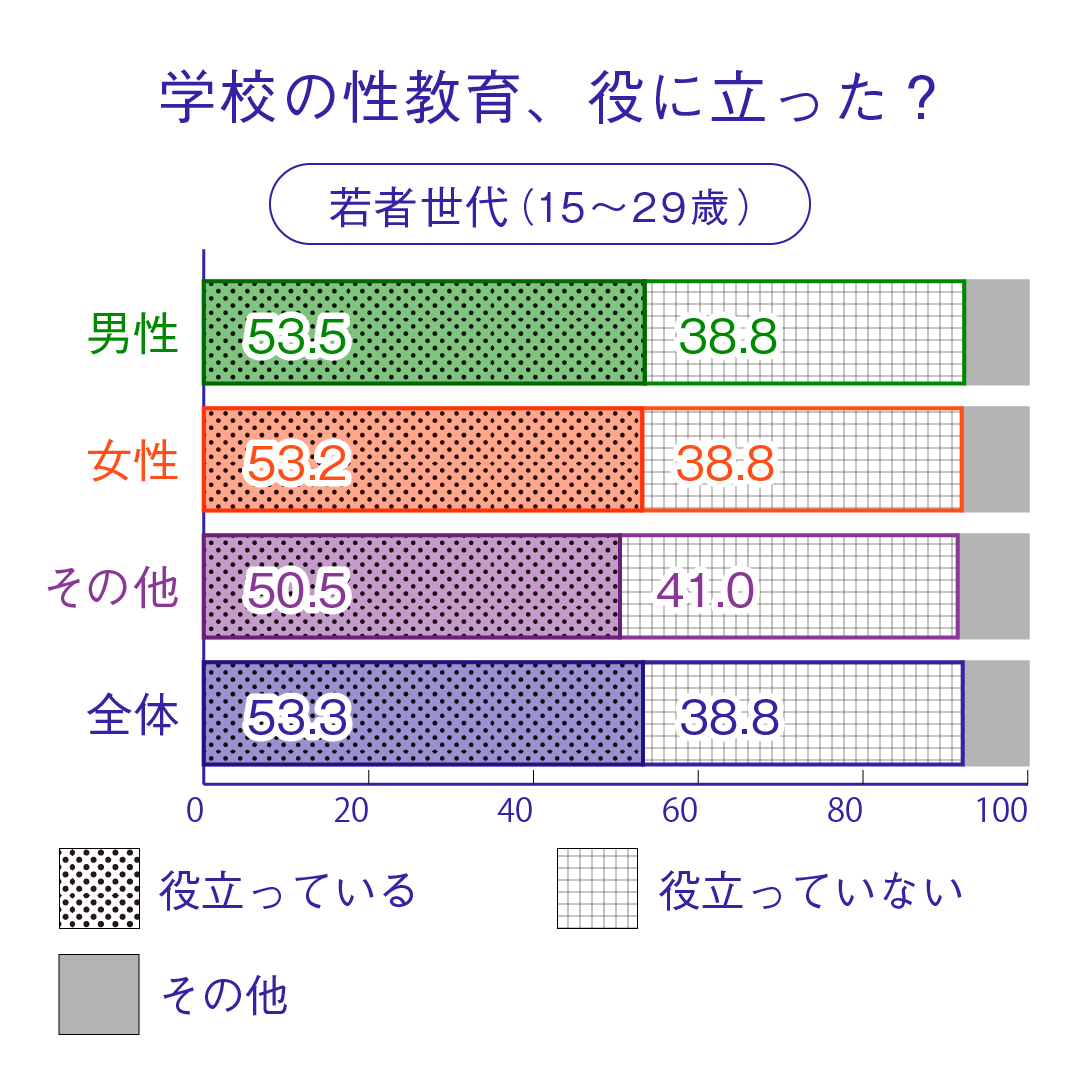

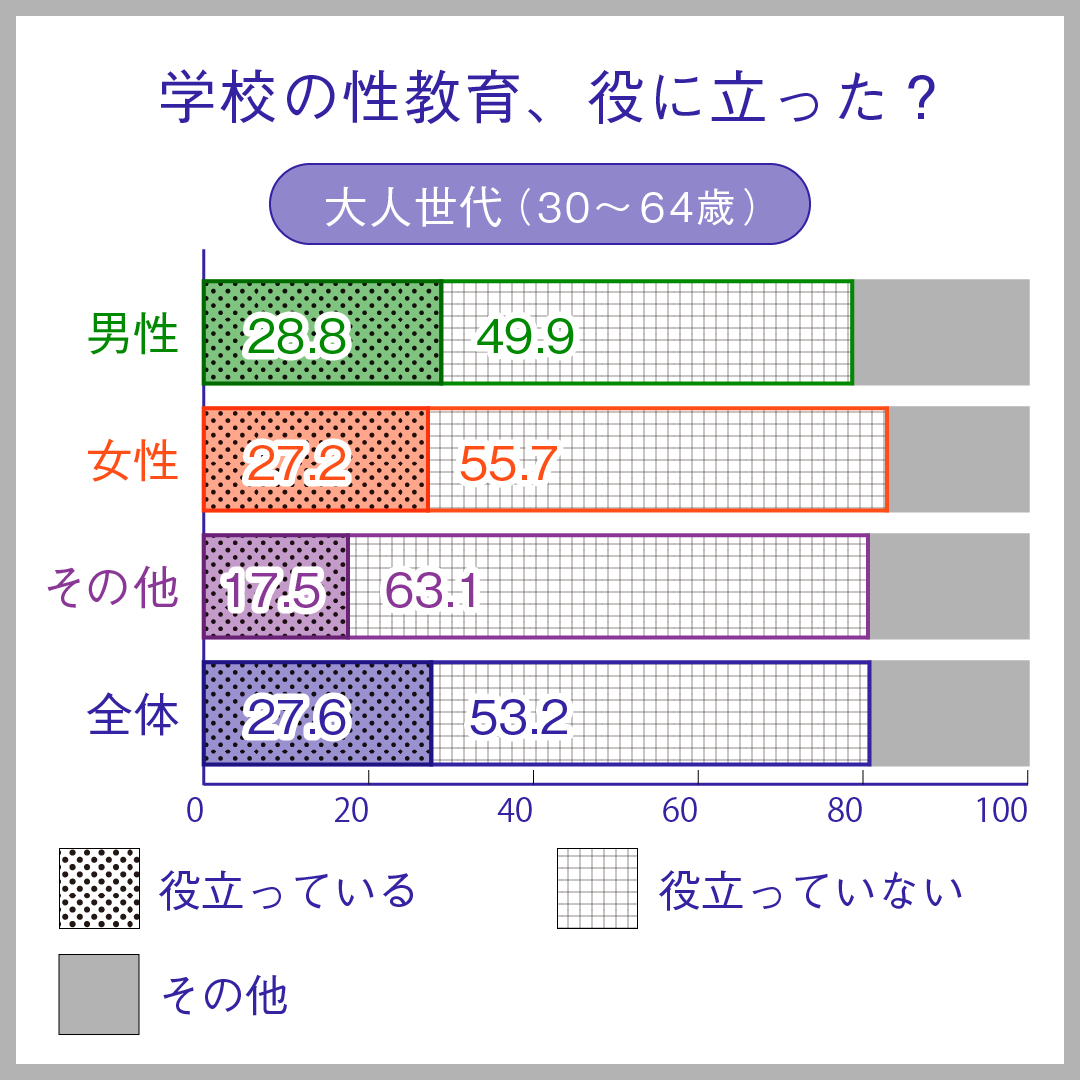

6.性教育の世代間格差と課題

性教育に対する世代間の認識に大きな差があることが明らかになりました。学校で受けた性教育が「役立っている」と回答したのは若者53.3%に対し大人27.6%と、25.7ポイントもの差が生じています。この結果は、近年の性教育内容の改善を示す一方で、現在の大人世代が受けた教育の限界も浮き彫りにしています。

若者の半数以上が学校の性教育を肯定的に評価している事実は、教育機関が重要な情報源として機能していることを示しており、より包括的で実践的な性教育を基礎教育として体系的に導入することの重要性を裏付けています。

特に注目すべきは、学習内容のニーズである。「セックス(性交渉)」は若者32.0%(1位)、大人23.5%(2位)、「避妊」は若者25.5%(2位)、大人27.4%(1位)と、これらの分野では世代を超えて高いニーズがあり、現在の教育内容では十分に対応できていない実態が明らかになりました。また30代女性では「妊娠・出産」について学びたかったとの回答が27.6%と他年代より高く、ライフプランの選択を迫られる年代特有のニーズが浮き彫りになりました。

これらの結果は、性教育が単なる知識伝達にとどまらず、個人の人生設計や健康維持に直結する重要な教育分野であり、実践的で包括的なカリキュラムの開発と、ライフステージに応じた継続的な学習機会の提供が急務であることを示しています。

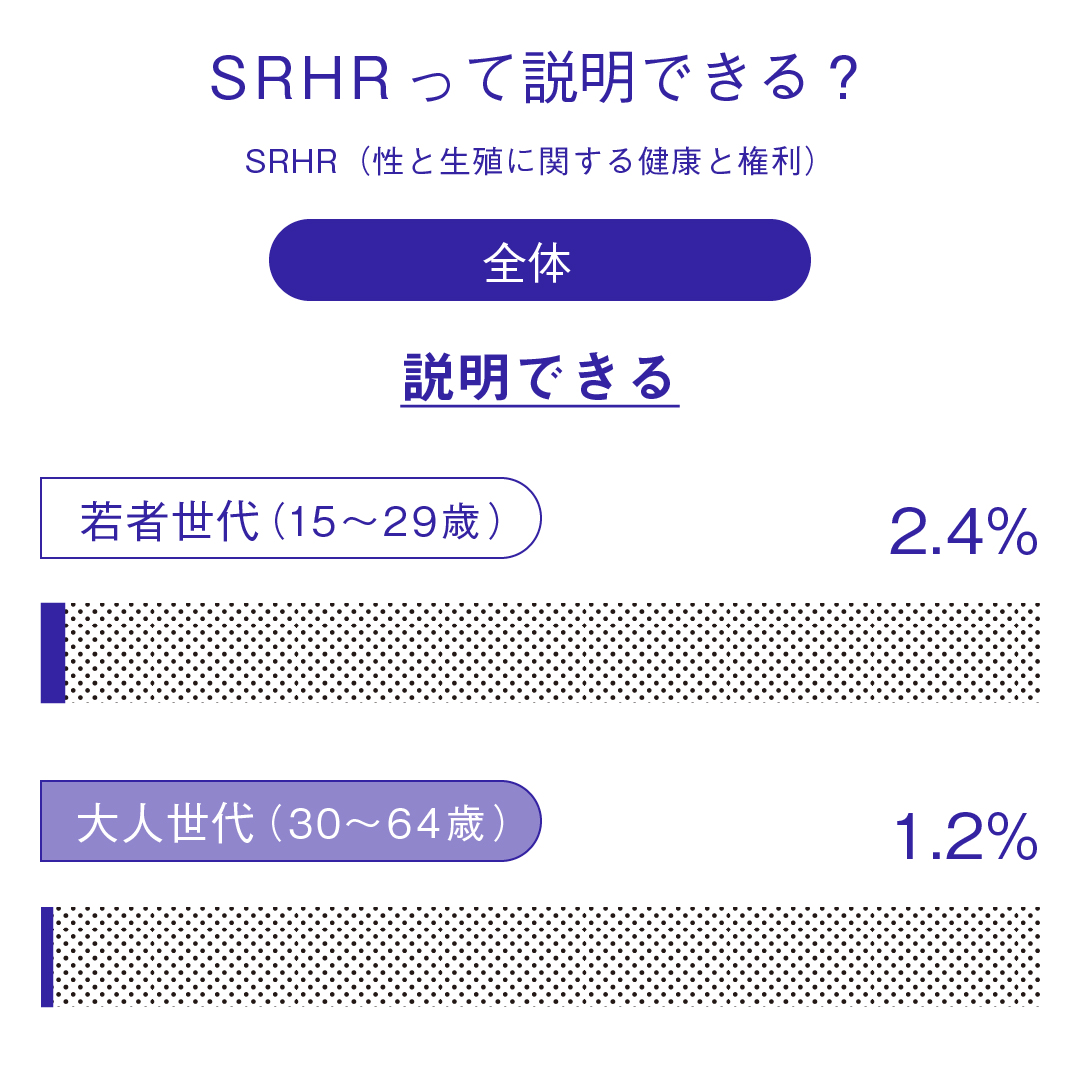

7.セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツ(SRHR)の認知度不足

最も深刻な問題として、セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツ(SRHR)という言葉を「知らない・初めて聞いた」と回答した人が81.6%を占めました。特に、性教育で「妊娠・出産」について学びたかったと答えた30代女性では92.3%と最も高い割合となっています。

SRHRは私たちの基本的人権であるにもかかわらず、その概念すら知られていないという現実に、57年間日本でSRHR推進を牽引してきたNGOジョイセフとしても反省し、改めて活動の重要性を痛感しています。これは、日本において包括的性教育が公教育の中に未整備であることの表れであり、私たちの取り組みを志を同じくする仲間とともにさらに強化していく必要があることを示しています。

まとめ

2019年から2年おきに実施してきた4回にわたる本調査を通じて、日本社会における性と生殖をめぐる複雑で深刻な課題が浮き彫りになりました。調査結果は、性に関する知識不足だけでなく、根深いジェンダー格差、経済的制約、コミュニケーション不足、そして包括的性教育の欠如など、多岐にわたる構造的な問題の存在を明らかにしています。

特に注目すべきは、ジェンダー間、世代間、既婚・未婚といった様々な属性によって、性と生殖に関する体験や意識に大きな格差が存在することです。男性の性の健康相談における孤立、女性の自己決定権の制約、若い世代の経済的不安による人生設計の困難など、それぞれが相互に関連し合いながら、個人の尊厳と選択の自由を制限しています。

「少子高齢化」が進む現在の日本において、人口減少への対策が個人の基本的人権であるセクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツ(SRHR:性と生殖に関する健康と権利)よりも優先される傾向があります。そのことに警鐘を鳴らすとともに、個人の尊厳と選択の自由を制限する「男/女らしさ」というジェンダー規範を取り払い、現状異性婚カップルのみが受けられる社会的支援を、シングルペアレント、同性カップル、ひとりで生きる人などもその家族形態によらず受けられる制度づくりを進めることで、真に誰もが自分らしく生きられる社会を実現することが、結果として少子化をはじめとする日本が直面するあらゆる課題の根本的解決につながると確信しています。

真の意味でのSRHRの実現には、包括的性教育の基礎教育への導入、ジェンダー平等の推進、そして一人ひとりが自分らしく生きられる社会づくりが不可欠です。ジョイセフは今後も、この調査で明らかになった課題に真摯に向き合い、皆さまとともに誰もが自分の性と生殖に関する権利を享受できる社会の実現に向けて、より一層努力してまいります。

- Author

I LADY.事務局

I LADY. は、これまでジョイセフが培ってきた知見を生かし、特に日本の10~20代を対象にグローバルな視野でSRHRに関する幅広い情報提供を行い、一人ひとりのアクションのきっかけをつくるプロジェクトです。Love Yourself(=自分を大切にする)、Act Yourself(=自分から行動する)、Decide Yourself(=自分の人生を、自分で決める)をメッセージに掲げ、活動を展開しています。

アフガニスタンってどんなところ?

アフガニスタンってどんなところ? 男らしさってなんだ?!~男性のSRHRについて考える~(2024年 国際男性デー記念イベントレポート)

男らしさってなんだ?!~男性のSRHRについて考える~(2024年 国際男性デー記念イベントレポート) 全国の若い世代へ届けたい! 「自分らしく生きるライフスキル」を、ジョイセフの出前講座で学びませんか?

全国の若い世代へ届けたい! 「自分らしく生きるライフスキル」を、ジョイセフの出前講座で学びませんか?