人口問題協議会・明石研究会シリーズ 「多様化する世界の人口問題:新たな切り口を求めて」 4 前編

2011.8.12

- 実施レポート

- 明石研究会

2005年にわが国は人口減少社会に突入し、今年6月発表の人口動態統計によると2010年の合計特殊出生率は1.39と前年(1.37)より少し回復はしましたが、晩婚化により35歳以上の女性の出産が増えているようです。

少子化により、日本社会は着実に変容してきています。とりわけ結婚形態や男女の役割分担などの変化は大きく、男女のパートナーシップの変容が出生行動の変化にも顕著になっているとも考えられます。

このような背景を踏まえて、7月11日の第4回研究会では、2011年世界人口デー記念として、『少子化時代の家族変容:パートナーシップと出生行動』(東京大学出版会)の編著者を招いてお話を聴きました。発表を受けて、ジャーナリスト・専門家・オピニオンリーダー・NGO代表など26名の参加の下にさらに議論を深めました。

■テーマ:「少子化時代の家族の変容-日本型家族政策の構築のために」

■発表者:津谷 典子(慶応義塾大学経済学部教授)

福田 亘孝(青山学院大学社会情報学部教授)

■座長:阿藤 誠(早稲田大学人間科学学術院特任教授)

以下は概要です。

1.少子化時代の家族変容―問題の背景―

阿藤 誠

今日の研究会のテーマの序章として、まず問題提起をしたい。

- 本書の背景

- 「世代とジェンダープロジェクト(GGP)」

- 本書は、日本における「世代とジェンダーに関する国際比較プロジェクト」の研究成果の一部である。

- それは、ヨーロッパ経済委員会(UNECE)の人口部が企画・実施している国際比較研究「世代とジェンダーに関する国際共同プロジェクト(GGP: Generations and Gender Project)」の一環として行われている。

- その主要研究課題は、近年先進諸国で急速に変化しつつあるジェンダー関係と、祖父母世代と両親との世代間関係の各国の特徴、国別の違いを明らかにすることである。ジェンダーの側面では、先進国で起こっている少子化現象に、男女という横の関係が密接なつながりがある。

- 時代的背景としては、先進国全般に広がった少子化現象(ヨーロッパの主要研究者は「第2の人口転換(the second demographic transition)」と呼ぶ)がある。

- UNECEの要請:

- 共通の調査フレームと共通の調査票を用いて、できるだけ共通時期に、自国において3年周期で3回のパネル調査「ジェンダーと世代調査(GGS: Generations and Gender Survey)」を実施すること

- 個票データのGGSデータ管理組織(INED)への提供

- 日本のGGP研究:

- 厚生労働省の科学研究費(3年単位)の支援を受け、第1ラウンドを2002-2004年、第2ラウンドを2005-2007年に実施

- 第3ラウンドは、文部科学省科学研究費により2009-2011年に実施中

- 日本のGGS調査:

- 2004年に第1次の全国標本調査(調査対象者は18~69歳の男女9074名)を実施

- 3年後の2007年に、第1次調査の回答者の一部(2004年に18~49歳の男女3083名)に対して第2次調査を実施

- 2010年に第3次調査(調査対象者は第1次調査の回答者4917名)を実施

本書の目次は以下を参照。

『少子化時代の家族変容:パートナーシップと出生行動』

序章 「超少子化の背景と政策対応」(阿藤 誠)

Ⅰ.若者のパートナーシップ形成

第1章 「未婚化の要因:ジェンダーからみた学歴と雇用」(津谷典子)

第2章 「若者の離家:日独伊三カ国比較分析」(田渕六郎)

第3章 「離家の遅れと未婚化:日米比較分析」(菅 桂太)

Ⅱ.家族形成をめぐる問題

第4章 「子育てコストと女性の就業継続」(吉田千鶴)

第5章 「夫婦の労働時間と子ども数:日独仏三カ国比較分析」(福田亘孝)

第6章 「子育ての経済的負担感と子ども数」(福田亘孝)

第7章 「夫の家事参加と妻の出産意欲」(西岡八郎・星敦士)

第8章 「ジェンダーと子育て負担感:日独伊三カ国の比較分析」(岩間暁子)

終章 本書のまとめと政策提言 (阿藤 誠・西岡八郎)

- 超少子化国・日本

- 少子化の動向と人口学的要因

- ほぼすべての先進国の合計特殊出生率(TFR)は1970年代から人口置き換え水準を下回る少子化状況にある。

- 今日、少子化国は緩少子化国と超少子化国に分かれる。日本は(南欧、ドイツ語圏、アジアNIEs 等を含む)超少子化国のひとつ。

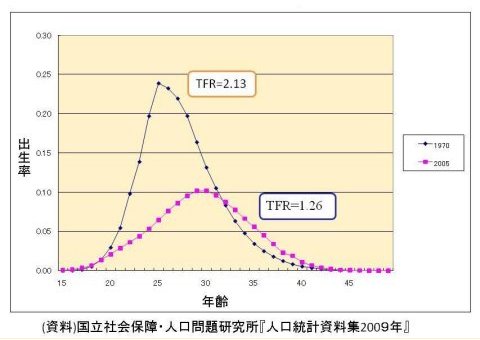

- 先進諸国に共通する少子化の人口学的要因は、「出産の高年齢への先送り」(晩産化)である。

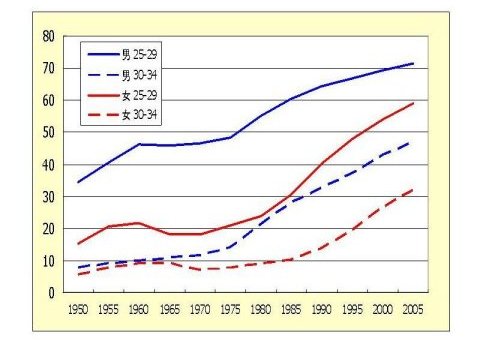

- 先進諸国では、それに先行して「結婚の高年齢への先送り」(晩婚化)が起こった。

- 近年(日本も含めて)多くの先進国でみられる出生率の反騰傾向は、30歳代女性の出生率上昇(キャッチアップ)によるところが大きい。

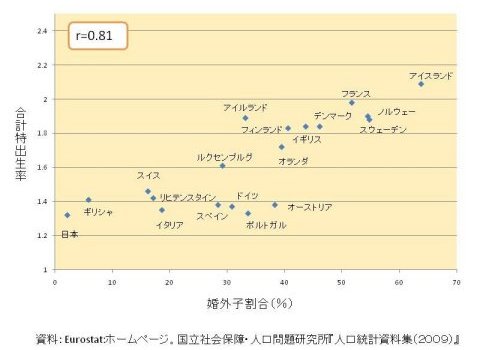

- 緩少子化国では、同棲・婚外子が広がり、キャッチアップ現象が顕著であるが、日本などの超少子化国では、同棲・婚外子の拡がりは少なく、キャッチアップも弱い。

*日本では、晩婚化が非婚化に、晩産化が無子化につながってきている。 - その結果、緩少子化国ではコーホート出生力が2.0に近い水準を保っているが、超少子化国のそれは1.5程度に低下している。

- 少子化の社会経済的背景

- 西欧社会における議論(日本にも当てはまる仮説と当てはまらない仮説がある)

- 豊かな社会の到来に伴う消費主義の拡がり

- 伝統的家族観の弱体化と自己実現を重視する価値観の拡がり

*第2人口転換論 - ピルを中心とする近代的避妊手段の普及・中絶の合法化

- 女性の社会進出に伴う「仕事と子育ての両立」の難しさ

- 日本における議論

- 90年代から顕著になった若者の貧困化(非正規労働の増大)

- 世代間の相対所得の変化(パラサイト・シングル仮説と親近性あり)

*親世代より子世代の所得が悪化 - 超少子化国日本と緩少子化国を分かつものは何か?

- 家族政策が弱い(特に北欧諸国、フランス等に比べると、「子育ての経済支援」、「仕事と子育ての両立支援」が弱く、家族政策全般への財政支出が少ない)

- 労働市場の柔軟性が乏しく、保育市場が発達せず(特に英語圏諸国、オランダ等に比べると)

- 男性の家事・育児参加が少ない(北欧諸国、英語圏諸国に比べて)

- ワーク・ライフ・アンバランスの存在

- 伝統的ジェンダー観・家族観の根強さ

以上が、一般的な背景である。

2. 未婚化の要因:ジェンダーからみた学歴と雇用

津谷 典子

報告の目的

未婚化の要因として、わが国の若者の雇用とパートナーシップ形成がどのように変化しているのかについて、ジェンダーの視点から考察する。急速に進行する未婚化は近年の超少子化の最大の要因であり、未婚化の背景を探ることは重要である。

ここでは、若者期のライフコースを形成する主要イベントである①就学と雇用、②同棲と結婚について、そのトレンドとパターン、および要因をライフコースの視点から男女別に分析し、比較・考察する。

これらの成人移行期とヤングアダルト期を形成する主要イベントが、どのように変化し、またどのように関係しているのかをジェンダーの視点から分析することにより、わが国の若者男女のライフコース変化のゆくえを探り、その人口学的・政策的意味を考える。

若者期のライフコースをめぐる研究

ライフコースを「関連するイベントが作り出す累積的プロセス(cumulative contingencies)」とみなし、その後のライフコースに与える影響が最も強いとされる①学歴と学校卒業後最初の雇用、②その後の雇用および経済力、③未婚期の同棲経験、そして④初婚行動に与える影響について、男女比較を行う。

就学と就業:トレンドとパターン

ジェンダーからみた就学のトレンド

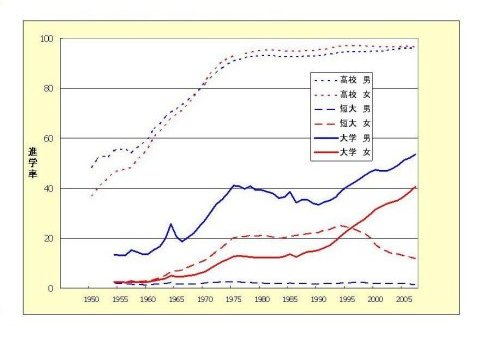

女性の短大・大学進学率は1965~1975年に上昇を始め、特に大学進学率は1980年代半ば以降増加が加速している。同様に、1980年代半ば以降、男性の大学進学率も増加したが、女性と比べてその速度は緩やかである。

その結果、短大と大学を合計した高等教育機関への女性の進学率は、1980年代後半には男性のそれを上回り、2006年には5割に達している。

上図のように、1980年代以降、わが国の若者の高学歴化は本格化したが、女性の高学歴化はより急速である。

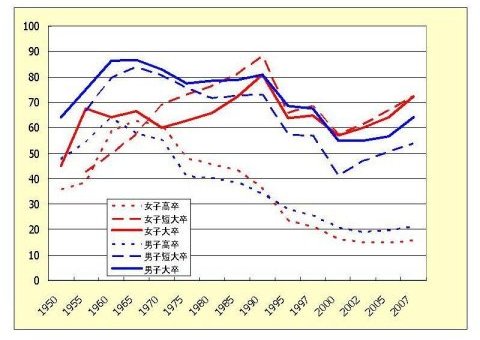

新規学卒者が学校卒業後1年以内に正規雇用についた割合である就職率をみると、1960年代~70年代初めには大きかった4年制大学卒の就職率の男女格差は、1970年代半ばから1980年代にかけて急激に縮小し、1990年には81%で同水準となった。 その後、バブル経済終焉とその後の不況による人件費削減圧力、および経済グローバル化による国際的競争力維持のため、終身雇用制度が揺らぎ始め、派遣・契約・パート・アルバイトなどの非正規雇用が増加した。その結果、1990年代に大学新卒者の就職率は大きく低下したが、目立った男女格差はみられない。2000年代には、大卒の就職率は男性よりも女性で高くなっている。

上図で読み取れるように、学校卒業後初めての就業(特に正規雇用)における男女格差はほぼなくなっている。

ジェンダーからみたその後の就業のトレンド

1970年代半ば以降、25~29歳の女性の労働力率は急激に増加しており、30歳代の女性の労働力率も増加している。

対照的に、20歳代~30歳代の男性の労働力率には、1990年以降明らかな低下傾向がみられる。⇒25~39歳の労働力率は、まだ男性の方が女性よりも高いが、男女格差は縮小してきており、特に25~29歳で縮小が大きい。

学歴からみた雇用の安定性と所得

学歴からみた男女の雇用

高校卒と比べて、中学卒の低学歴層(特に女性)では学卒後に初めてついた仕事が正規雇用である確率が低い。加えて、女性では、高校卒を頂点として、それより高い学歴層の学卒後の正規雇用確率も低い。

⇒女性の高学歴は学卒後の正規雇用には必ずしもプラスに働いておらず、初めての雇用におけるジェンダーの非対照性は未だ完全には解消されていない?

学卒後の正規雇用と現在(2007年時)の正規雇用のプラスの関係は男女共に(特に男性で)強い。⇒成人期のライフコース初期における雇用の安定性(もしくはその欠如)はその後の雇用の安定性(の欠如)と強く結びついている。

高学歴者(男性の場合は大学・大学院卒、女性は高校より高い学歴層)は現在、正規雇用についている確率が高い。⇒①男性の場合、学卒後の最初の雇用ではみられなかった高学歴者の相対的アドバンテージは現在の雇用では顕著となり、大学卒以上の高学歴男性が正規雇用を維持する確率は、より低い男性に比べて高い。②女性では、高学歴の影響は男性よりもさらに強く、学卒後の就職ではむしろ不利であった高学歴は、その後正規雇用を継続する大きな要因となっている。

男女の学歴と最初の雇用からみた所得

学卒後の最初の職が正規雇用であった者は、そうでない者よりも現在の所得が有意に高く、特に男性でその差が大きい(男性では2006年の年収にして平均約90万円、女性でも平均39万円の所得差)⇒正規雇用の継続は高い経済力と結びついており、それは特に男性で顕著である。

学歴による現在の所得格差も大きく、男女共に学歴が高いほど所得は高い傾向があるが、そのパターンには若干の男女差⇒男性の場合、低学歴のマイナスの影響と高学歴のプラスの影響の両方があり、学歴の所得への影響は非常に大きい。一方、女性の場合には、高校卒業後も就学を続けることによる所得効果がみられ、特に大学以上の高学歴がその後の経済力に与えるプラスの影響が大きい。

学歴と雇用安定性からみた未婚期の同棲

未婚期の同棲の測定について

欧米諸国とは異なり、わが国では同棲は低い水準に止まっているとされている(2005年の『出生動向基本調査』によると、18~34歳の未婚男女の同棲経験割合は7~8%)。

しかし、同棲は比較的短期間しか継続しないことが多く、わが国のように同棲が結婚に代わるパートナーシップ関係として認知されていない社会では特にその傾向が強い。

その結果、未婚者のみを対象として、その同棲経験をクロスセクション調査により測定すると、未婚期の同棲経験は過小に推計されることになる。

ここでは、JGGS-1とJGGS-2のデータを用い、未婚者の同棲経験のみならず、既婚者の初婚前の同棲経験を含めた、未婚期の男女の同棲経験を分析する。

学歴と最初の雇用からみた男女の同棲経験

学校卒業後に初めてついた職が正規雇用であることの同棲への影響は男女で大きく異なる⇒学卒後の正規雇用は未婚期の男性の同棲経験確率には全く影響を及ぼさない一方、女性の同棲経験確率を大きく低下させる。

学歴による影響は男女共に大きく、高学歴は未婚期の同棲経験確率を低下させるが、これは特に女性で顕著である(男性では、大学・大学院卒の同棲確率は高卒より33%低い一方、女性では、高卒に比べて、短大卒の同棲確率は53%低く、大学・大学院卒の同棲確率は70%も低い)。

学歴と雇用安定性からみた初婚行動

学歴と最初の雇用からみた男女の初婚行動

学歴と最初の雇用の初婚への影響も男女で異なる。

⇒①学卒後の最初の仕事が正規雇用であることは、男性の年齢別初婚確率を大きく押し上げる。初職が正規雇用であることは、女性の初婚確率にもプラスの影響があるが、その影響は男性ほど大きくない。

→②女性では学歴と初婚確率との間には強いマイナスの関係があるが、男性では学歴による差異はみられない。

まとめ

- 就学と若者の就業における男女間の非対照性は減少傾向にある。

- 若干のジェンダー差はあるが、男女共に、高学歴と学卒後の正規雇用への就職はその後の雇用安定性と経済力に大きなプラスの影響を与える。

- 学卒後の正規雇用のパートナーシップ形成への影響は男女で異なり、初職が正規雇用であることは男性の初婚確率を押し上げる一方、女性の同棲確率を低下させる。

- 高学歴は未婚期男女(特に女性)の同棲確率を下げ、また女性の初婚確率を大きく低下させる。

おわりに

- 近年の若者男性の雇用の不安定化はキャリア展望と経済力の欠如に結びつき、それが未婚化の要因となっている。

- 高学歴化は特に女性の未婚化の主な要因となっている。

- 若者の雇用安定化の労働政策としての重要性は言うまでもないが、ジェンダー選択的な労働政策は不可能かつ不適切であり、また女性の高学歴化を逆行させることは不可能である。

- 長期的かつ根本的な政策的対応として、若者(特に女性)に仕事と結婚の二者択一をせまることやめ、仕事と家庭の両立への障害を取り除くことを少子化対策の柱とするべき。

- 近年のわが国の少子化対策は子育ての直接的支援の枠を超えて、ワーク・ライフ・バランスの実現を視野に入れている。この政策的方向性は正しいことが示唆される。

3. 子育ての経済的負担感と出生行動

福田 亘孝

子どもを育てるのにかかる費用

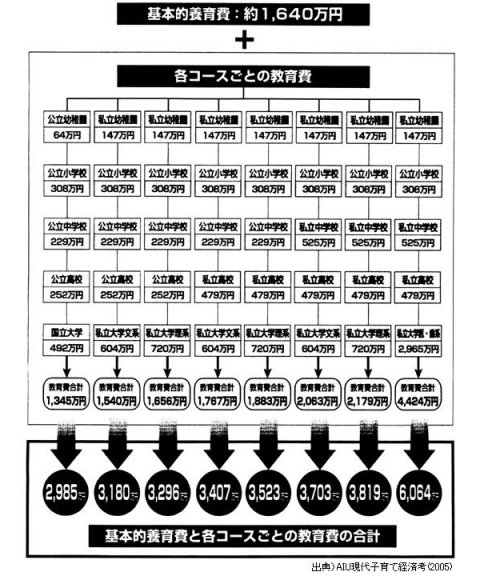

AIU生命の調査「現代子育て経済考2005」によると、子ども一人を22歳までに育てるのに必要な基本的養育費は合計約1640万円がかかる。その内訳は、出産育児費用が約91万、22年間の食費が約671万円、衣料費が約141万円、保健医療・理美容費が約193万円、おこづかいが約451万円、子どもの私的所有物代が約93万円、となっている。これに加えて、どのような学校に行くかによって子育ての総費用は全く違ってくる。試算によると、教育費が一番安いのはずっと公立に行った場合で2985万円、一番高いのは私立・医学部コースで6045万円が子ども一人にかかる。

他方、子育て費用を負担する家計の状態を見てみると、総務省の家計調査では2000年頃から2人以上の世帯の収入が下がってきている。もちろん、これには2人以上の高齢者世帯が増えていることも影響しているので、未成年の子どもと親から構成される世帯の収入だけが低下してきているとは言い切れない。しかし、世帯収入が減少傾向にある状況で子どもを22歳まで育て上げるには、1人に約3000万円、2人の子どもを持ったら約6000万円、子どもが2人とも私立の医学部に行ったら1億2000万円かかるのだから親にとっては大変な負担になる。

国立社会保障・人口問題研究所が実施した出生動向基本調査(2007)によると、理想の子ども数を持たない理由は「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」という経済的負担が一番多くなっている。ならば、経済的負担感が低下すれば子どもの数が増えるかというと、必ずしも出生数が増加するとは限らない。これには「子どもの質」の問題が関係してくる。つまり、所得が増えて経済的負担感が低下した場合、夫婦はもう1人産むかもしれないし、あるいは、子どもにお金をより多く費やし、例えば、習い事などにより多くお金を使って、子ども一人にかけるお金の量を増やすかもしれない。後者の場合だと子どもの数は増えず、子どもの「質」が上昇することになる。だから、経済的負担間と出生力の関係はどの社会階層が負担感を持っているかによって違ってくる。

今日のテーマ

- 子どもを持つことに経済的負担感を持っているのは誰か?みんなか、それとも、ある特定のグループの人たちか?

- 経済的負担感を持っている人は、本当に、子どもを持たないのか?つまり、子どもがいるから負担感を感じるのか? それとも、負担感があるから子どもを持たないのか?

まず、経済的負担感が出生行動にどう影響するのかをみてみたい。

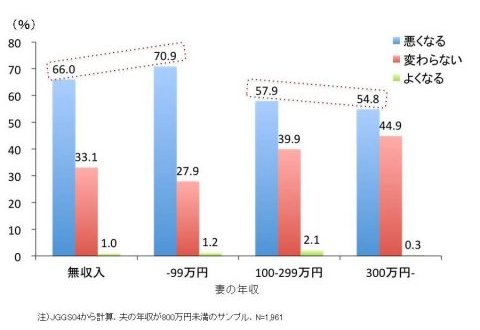

経済的負担感の全体的な特徴をまず見てみよう。「ジェンダーと世代調査」では、「あなたに子どもがもう一人いたとすると、経済状態はどうなりますか?」という質問に、「悪くなる、変わらない、よくなる」のなかから一つを選んで回答してもらった。子どもを持つと経済状態が「悪くなる」と回答したのは20歳代の男性では68.4%であるが、子どもを持つ年齢の30歳代では62.7%に下がっていて、子育ての未経験の人が負担に感じている。「変わらない」と回答した男性は20歳代では28.4%、30歳代では35.9%になっている。

女性で「悪くなる」と回答したのは20歳代では64.5%、子どもに手がかかる年齢の30歳代では69.4%へと上昇するが、40歳代ではほとんど上昇していない。このように、子どもの経済的負担感については男女差があることが分かる。

次にどんなグループに負担感が強いかをみると、男性の年収が800万円以上のグループでは「悪くなる」と回答したのは56.1%で負担感が低く、日本のサラリーマンの多数が該当すると考えられる年収400−799万円の層では66.5%にまで上昇する。さらに、年収が400万以下の層では「悪くなる」と回答した人の割合はもっと増え、非常に強い負担感をもっているのが分かる。

夫の年収が800万円以下で負担感が強いグループでも、図のように妻が比較的高収入の場合は「悪くなる」と回答した人の割合が低くなっている。このように負担感は世帯所得によって左右される。

また、妻の就業形態によっても負担感は大きく違う。フルタイム就業者の負担感は低く「悪くなる」と回答した人は57.0%になっている。反対に、「悪くなる」と回答した人の割合が高いのは無職(65.2%)よりもパートタイム就業者で69.5%になっている。

未成年の長子の年齢による負担感の違いを見ると、長子が2歳以下の場合は低く、「悪くなる」と回答した人は58.0%である。3−5歳、6−11歳、12歳以上では、それぞれ68.0%、66.3%、64.8%と負担感が高くなっている。今の子ども手当は子どもの年齢が上がると給付額が下がるが、調査の結果では、むしろ親の経済的負担感は子どもの年齢が上がると大きくなる傾向にあり、政府の政策と現実とが食いちがっている。おそらく、親の経済的負担感は子どもの教育や習い事にかかる費用に根ざしていると考えられ、小さい子どものミルク代が負担感を引き起こすのではないと推測される。

ここまでは、どのようなグループが負担に感じているのかについて述べたが、まとめると以下のことが言える。

- 経済的負担感は夫婦の社会経済的属性によってかなり異なっている。

- 夫も妻も所得が高い場合には経済的負担感は低く、所得が低い場合には負担感が高い(つまり、世帯の総収入が負担感に影響を与える)。

- 妻がパートタイム就業している場合で負担感が高い。

- 長子の年齢が上昇すると負担感は強くなる。

次に、夫婦の社会経済的属性や子どもを持つことの経済的負担感が出生力とどう関係しているかを見てみよう。まず、夫の所得や妻の所得の水準は追加出生力に影響を与えていない。つまり、世帯の所得が高くても低くても子どもを持つか、持たないか、とはほとんど関係ない。

妻の就業状態については、パートタイムで働いていると子どもを持つ確率が低くなる。おそらく、この原因はパートタイム就業の労働条件が悪いからではないだろうか。だとすると、パートタイムで働いている人が子どもを育てやすい社会環境を作れば出生数は増大するかもしれない。

子育ての経済的負担感と追加出生の関係をみてみると、子どもを持つと経済状態が「悪くなる」と回答した人で子どもを持つ割合がかなり低くなっている。つまり、経済的負担感が強くなると出生力が低下してしまう。前半で示したように、所得の低い人たちや未成年の長子の年齢が高いと経済的負担感は強くなっていた。ならば、この人たちの負担感を下げてやれば出生数が増えるかもしれない。

最後にまとめと政策的インプリケーションを示すと次のようになる。

- 夫の所得の増大が出生力の上昇に必ずしもつながるわけではない。

- 妻の所得と出生力の関係は,あまり明確ではない。

- 妻がパートタイム就業していると出生力は低くなる。

- 経済的負担感が高いと出生力は低くなる。

- 所得水準が夫婦の出生力に明確な効果を与えているとは言えない。

- むしろ、経済的負担感の軽減によって出生力は影響される。つまり、

-世帯収入の増大による負担感の軽減。

-幼稚園,小学校以上の子どもへの手厚い支援による負担感の軽減。

(ただし、経済的負担感は相対的なものなので,すべての集団に有効な同一の政策は難しい。)- 女性の就業条件,特にパートタイムの労働条件の改善は出生を促進する可能性がある。